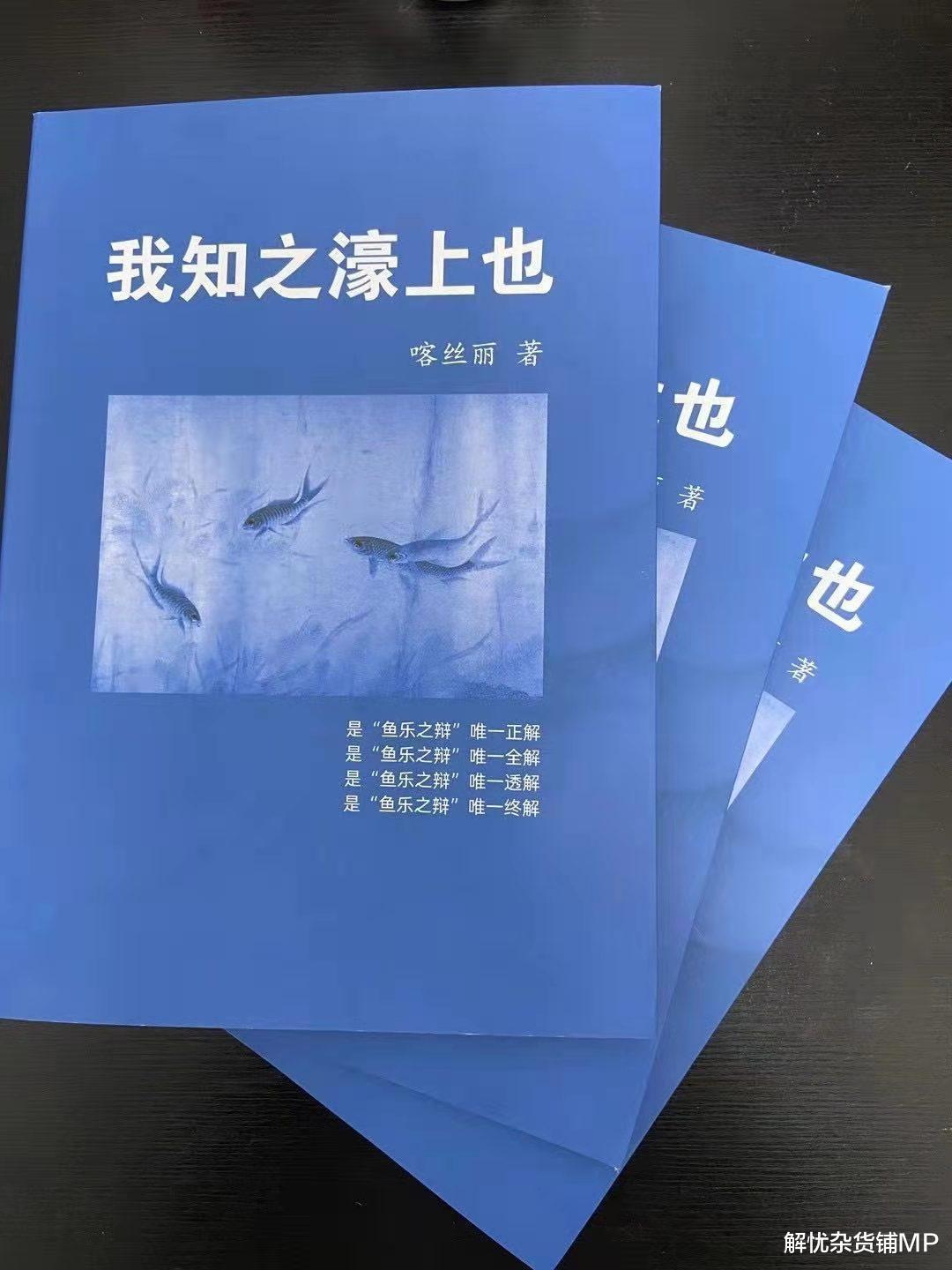

"鱼乐之辩"中蕴含着庄子对不同主体之间交往、理解与相知何以可能的思考.庄子认为人与他者的"共在"同时构成人际交往过程中理解与冲突的根源,而人的生存境遇的差异性和自师成心的执着,更阻碍了不同主体之间的相知和理解.然庄子对"不相知"的强调并非否认相知的可能性,而是包含着追求自由与宽容,尊重和承认不同个体、信仰以及生活方式的道德内涵.这就要求我们从自身有限的视域超拔出来,化解"我相信"对他者的道德独断,同时保持自我人格独立与精神自由.庄子还反思了惠子名理辨析的知识论立场,指出相知和理解的真实不能仅停留于语言的说理辨析,更应关注精神境界层面的沟通和对话.

{2}投稿内容必须符合本刊宗旨。稿件格式应符合本刊要求,正确使用标点符号,数字必须准确可靠。文稿目标采用阿拉伯数字分级编写,不超过3级(11.11.1.1)。

{3}稿件要具有原创性,不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果,凡引用他人观点、方案、资料、数据等,无论曾否发表,无论是纸质或电子版,均应详加注释。

{4}务必详细注明作者姓名,出生年月,性别,民族,籍贯,学历,单位全称,职务,职称,研究方向,学术成就,联系电话,电子邮箱,联系地址等。

{5}正文中如需对引文进行阐述时,引文序号应以逗号分隔并列排列于方括号中,如“文献[1,2,6,9]从不同角度阐述了……”

@BETHASH6